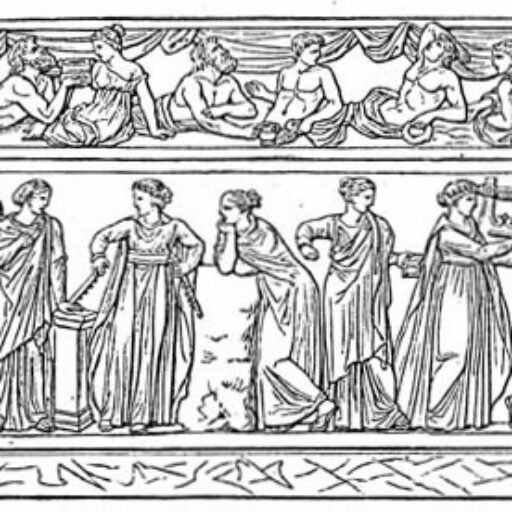

Le cinquanta Nereidi, gentili e benefiche assistenti della dea del mare Teti, sono sirene, figlie della Ninfa Doride e di Nereo, un profetico vecchio marino, che ha il potere della metamorfosi. Pare che le cinquanta Nereidi fossero un collegio di cinquanta sacerdotesse della Luna, i cui magici riti assicuravano pesca abbondante. I Forcidi, loro cugini, figli di Ceto e di Forcio, un altro saggio vecchio del mare, sono Ladone, Echidna e le tre Gorgoni che abitano in Libia; le tre Graie; e, secondo taluni, anche le tre Esperidi.

Le cinquanta Nereidi, gentili e benefiche assistenti della dea del mare Teti, sono sirene, figlie della Ninfa Doride e di Nereo, un profetico vecchio marino, che ha il potere della metamorfosi. Pare che le cinquanta Nereidi fossero un collegio di cinquanta sacerdotesse della Luna, i cui magici riti assicuravano pesca abbondante. I Forcidi, loro cugini, figli di Ceto e di Forcio, un altro saggio vecchio del mare, sono Ladone, Echidna e le tre Gorgoni che abitano in Libia; le tre Graie; e, secondo taluni, anche le tre Esperidi.

Le Gorgoni si chiamavano Stimo, Furiale e Medusa, un tempo tutte e tre bellissime. Ma una notte Medusa si giacque con Poseidone, e Atena, infuriata perché si erano accoppiati in uno dei suoi templi, tramutò la Gorgone in un mostro alato con occhi fiammeggianti, denti lunghissimi dai quali sporgeva la lingua, unghielli di bronzo e capelli di serpenti: il suo sguardo faceva impietrire gli uomini. Quando, più tardi, Perseo decapitò Medusa, e i figli di Poseidone, Crisaore e Pegaso, balzarono fuori dal suo cadavere, Atena ne applicò la testa alla sua egida; ma altri dicono che quell’egida fu fatta con la pelle di Medusa, che Atena le strappò di dosso. Le Gorgoni rappresentavano la triplice dea e portavano maschere profilattiche, con occhi fiammeggianti e la lingua che sporgeva fra i denti lunghissimi, per spaventare gli estranei e allontanarli dai loro misteri. Gli omeridi conoscevano soltanto una Gorgone che vagava come ombra nel Tartaro (Odissea XI 633-35) e la cui testa, che terrorizzò Odisseo (Odissea XI 634), spiccava sull’egida di Atena, indubbiamente per ammonire la gente a non volere scrutare nei divini misteri nascosti dietro l’egida stessa. I fornai greci usavano dipingere una testa di Gorgone sui loro forni per impedire ai curiosi di aprire lo sportello, rischiando così di rovinare il pane in cottura con un soffio improvviso di aria fresca.

Crisaore era il segno del primo quarto di luna di Demetra, cioè del falcetto d’oro; le compagne della dea lo reggevano in mano quando lo rappresentavano nelle cerimonie. Atena, in questa versione, è la collaboratrice di Zeus, rinata dalla sua testa, e traditrice dell’antica religione. Le tre Arpie, considerate da Omero come personificazione dei venti di tempesta (Odissea XX 66-78), rappresentavano la Alena primitiva, cioè la triplice dea nella sua veste di distruggitrice. Tali erano anche le Graie o le Grigie, come dimostrano i loro nomi Enio («guerresca»), Penfredo («vespa») e Dino («terribile»); la leggenda del loro unico occhio e del loro unico dente deriva dalla interpretazione erronea di qualche dipinto sacro e il cigno nella mitologia europea è l’uccello della morte.

Crisaore era il segno del primo quarto di luna di Demetra, cioè del falcetto d’oro; le compagne della dea lo reggevano in mano quando lo rappresentavano nelle cerimonie. Atena, in questa versione, è la collaboratrice di Zeus, rinata dalla sua testa, e traditrice dell’antica religione. Le tre Arpie, considerate da Omero come personificazione dei venti di tempesta (Odissea XX 66-78), rappresentavano la Alena primitiva, cioè la triplice dea nella sua veste di distruggitrice. Tali erano anche le Graie o le Grigie, come dimostrano i loro nomi Enio («guerresca»), Penfredo («vespa») e Dino («terribile»); la leggenda del loro unico occhio e del loro unico dente deriva dalla interpretazione erronea di qualche dipinto sacro e il cigno nella mitologia europea è l’uccello della morte.

I nomi delle Gorgoni, Steno («forte») Euriale («ampio-vagante») e Medusa («astuta»), sono appellativi della dea-Luna. Gli orfici chiamavano «testa di Medusa» la faccia della luna. Le Graie sono bianche di carnagione e simili a cigni, ma con i capelli grigi fin dalla nascita e un solo dente e un solo occhio in comune. Si chiamano Enio, Penfredo e Dino.

I nomi delle Gorgoni, Steno («forte») Euriale («ampio-vagante») e Medusa («astuta»), sono appellativi della dea-Luna. Gli orfici chiamavano «testa di Medusa» la faccia della luna. Le Graie sono bianche di carnagione e simili a cigni, ma con i capelli grigi fin dalla nascita e un solo dente e un solo occhio in comune. Si chiamano Enio, Penfredo e Dino.

Le tre Esperidi, chiamate Espera, Egle ed Eriteide, vivono nel lontano Occidente, nel giardino che la Madre Terra donò a Era. Taluni le dicono figlie della Notte, altri di Atlante e di Esperide, figlia di Espero; esse cantano dolcemente. I nomi delle Esperidi, descritte come figlie di Ceto e Forco, o della Notte o di Atlante il Titano che regge il cielo nell’estremo Occidente, si riferiscono al tramonto. A quell’ora il cielo si tinge di verde, di giallo e di rosso e ricorda un albero di mele carico di frutti; e il Sole, tagliato dalla linea dell’orizzonte come una mela purpurea, cala verso la morte nelle onde dell’Occidente. Quando il sole è tramontato appare Espero. Questa stella era sacra alla dea dell’amore Afrodite. Se si dimezza trasversalmente una mela, si può vedere in ogni metà una stella a cinque punte.

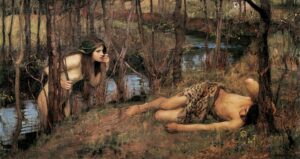

Echidna era per metà una bellissima donna, per metà un serpente dalla pelle maculata. Viveva un tempo in una grotta profonda tra gli Arimi; mangiava uomini crudi e procreò mostri orrendi a suo marito Tifone; ma Argo dai cento occhi la uccise nel sonno. Echidna generò orrendi figli a Tifone, e cioè Cerbero, il cane infernale a tre teste; l’Idra, serpente acquatico dalle molte teste che viveva a Lerna; la Chimera, capra che sputava fiamme, con la testa di leone e la coda di serpente; e Orione, il cane a due teste di Gerione, che si giacque con la propria madre e generò in lei la Sfinge e il Leone Nemeo.

Echidna era per metà una bellissima donna, per metà un serpente dalla pelle maculata. Viveva un tempo in una grotta profonda tra gli Arimi; mangiava uomini crudi e procreò mostri orrendi a suo marito Tifone; ma Argo dai cento occhi la uccise nel sonno. Echidna generò orrendi figli a Tifone, e cioè Cerbero, il cane infernale a tre teste; l’Idra, serpente acquatico dalle molte teste che viveva a Lerna; la Chimera, capra che sputava fiamme, con la testa di leone e la coda di serpente; e Orione, il cane a due teste di Gerione, che si giacque con la propria madre e generò in lei la Sfinge e il Leone Nemeo.

I vari miti sulle creature del mare, riassunti dalla versione di Robert Graves ne “I Miti Greci”. Un libro pubblicato da numerose case editrici e che vi consigliamo caldamente. Qua trovate la nostra recensione al volume di Graves.

Cosa facciamo noi de La Voce delle Muse

Ti piacciono i nostri post? Vuoi sostenerci con un piccolo contributo? Ecco come fare: ci vuole un minuto!

“Viene sempre il momento in cui bisogna scegliere fra la contemplazione e l’azione. Ciò si chiama diventare un uomo.” (Albert Camus, Il mito di Sisifo)

“Viene sempre il momento in cui bisogna scegliere fra la contemplazione e l’azione. Ciò si chiama diventare un uomo.” (Albert Camus, Il mito di Sisifo)

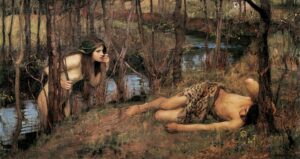

I sozzi demoni chiamati Empuse, figlie di Ecate, hanno natiche d’asino e calzano pianelle di bronzo, a meno che, come taluni vogliono, esse abbiano una gamba di asino e una gamba di bronzo. È loro costume terrorizzare i viandanti, ma si può scacciarle prorompendo in insulti, poiché all’udirli esse fuggono con alte strida. Le Empuse assumono l’aspetto di cagne, di vacche o di belle fanciulle e, in quest’ultima forma, si giacciono con gli uomini la notte o durante la siesta pomeridiana, e succhiano le loro forze vitali portandoli alla morte. Le Empuse («che si introducono a forza») erano demoni femminili smaniosi di sedurre gli uomini: una concezione probabilmente giunta in Grecia dalla Palestina, dove tali demoni portavano il nome di Lilim («figlie di Lilith») e venivano raffigurate con le natiche d’asino, poiché l’asino simboleggiava la crudeltà e la lussuria. Lilith («civetta») era l’Ecate cananea e gli Ebrei, fino al Medio Evo, portarono amuleti per proteggersi dai suoi attacchi. Ecate, la vera padrona del Tartaro, calzava un sandalo di bronzo (i sandali d’oro erano prerogativa di Afrodite) e le sue figlie, le Empuse, ne seguirono l’esempio. Si potevano trasformare in cagne, in vacche o in belle fanciulle poiché la Cagna Ecate, essendo uno dei membri della triade lunare, si identificava con Afrodite e con Era dagli occhi bovini. Anche le Empuse, come le Lamie, possono venire considerate una sorta di vampiro ante litteram in quanto si nutrivano di sangue e carne umana. Per questo motivo, anche la mantide religiosa, che uccide il maschio dopo l’accoppiamento, porta il nome scientifico di “empusa”

I sozzi demoni chiamati Empuse, figlie di Ecate, hanno natiche d’asino e calzano pianelle di bronzo, a meno che, come taluni vogliono, esse abbiano una gamba di asino e una gamba di bronzo. È loro costume terrorizzare i viandanti, ma si può scacciarle prorompendo in insulti, poiché all’udirli esse fuggono con alte strida. Le Empuse assumono l’aspetto di cagne, di vacche o di belle fanciulle e, in quest’ultima forma, si giacciono con gli uomini la notte o durante la siesta pomeridiana, e succhiano le loro forze vitali portandoli alla morte. Le Empuse («che si introducono a forza») erano demoni femminili smaniosi di sedurre gli uomini: una concezione probabilmente giunta in Grecia dalla Palestina, dove tali demoni portavano il nome di Lilim («figlie di Lilith») e venivano raffigurate con le natiche d’asino, poiché l’asino simboleggiava la crudeltà e la lussuria. Lilith («civetta») era l’Ecate cananea e gli Ebrei, fino al Medio Evo, portarono amuleti per proteggersi dai suoi attacchi. Ecate, la vera padrona del Tartaro, calzava un sandalo di bronzo (i sandali d’oro erano prerogativa di Afrodite) e le sue figlie, le Empuse, ne seguirono l’esempio. Si potevano trasformare in cagne, in vacche o in belle fanciulle poiché la Cagna Ecate, essendo uno dei membri della triade lunare, si identificava con Afrodite e con Era dagli occhi bovini. Anche le Empuse, come le Lamie, possono venire considerate una sorta di vampiro ante litteram in quanto si nutrivano di sangue e carne umana. Per questo motivo, anche la mantide religiosa, che uccide il maschio dopo l’accoppiamento, porta il nome scientifico di “empusa” Le lamie erano figure femminili in parte umane e in parte animali, rapitrici di bambini o fantasmi seduttori che adescavano giovani uomini per poi nutrirsi del loro sangue e della loro carne. Nel medioevo il termine venne usato come sinonimo di strega. L’origine di questa figura va probabilmente ricercata nell’archetipo della dea della notte o dea-uccello, dal quale originarono Ištar, Atargatis e Atena. La connessione con la notte (per associazione: magia, soprannaturale, mistero, ma anche morte, fenomeni inspiegabili e così via) spiega, almeno in parte, l’ambivalenza dei sentimenti nei confronti della lamia. Altro elemento da tener presente è il processo di autentica demonizzazione o mistificazione subito da numerose figure di divinità o semi-divinità antiche, in specie dalla fine del mondo classico in poi. In altri termini, non è da escludere che qualcosa di analogo abbia preso forma anche a proposito della lamia, determinando nella cultura popolare una serie di credenze e precauzioni superstiziose da prendere per difendersi da essa. L’idea della bellezza legata a un collocarsi, da parte di questa figura, al di fuori delle leggi morali, quella del sale come mezzo capace di uccidere la lamia, richiamano molte credenze relative alle cosiddette streghe. Ad esempio, ve n’era una secondo cui bisognava cospargere le panche della chiesa di sale grosso: quelle streghe che, nascondendo la propria vera natura si fossero sedute fingendo di presenziare alla cerimonia religiosa, sarebbero inevitabilmente rimaste attaccate alle panche.

Le lamie erano figure femminili in parte umane e in parte animali, rapitrici di bambini o fantasmi seduttori che adescavano giovani uomini per poi nutrirsi del loro sangue e della loro carne. Nel medioevo il termine venne usato come sinonimo di strega. L’origine di questa figura va probabilmente ricercata nell’archetipo della dea della notte o dea-uccello, dal quale originarono Ištar, Atargatis e Atena. La connessione con la notte (per associazione: magia, soprannaturale, mistero, ma anche morte, fenomeni inspiegabili e così via) spiega, almeno in parte, l’ambivalenza dei sentimenti nei confronti della lamia. Altro elemento da tener presente è il processo di autentica demonizzazione o mistificazione subito da numerose figure di divinità o semi-divinità antiche, in specie dalla fine del mondo classico in poi. In altri termini, non è da escludere che qualcosa di analogo abbia preso forma anche a proposito della lamia, determinando nella cultura popolare una serie di credenze e precauzioni superstiziose da prendere per difendersi da essa. L’idea della bellezza legata a un collocarsi, da parte di questa figura, al di fuori delle leggi morali, quella del sale come mezzo capace di uccidere la lamia, richiamano molte credenze relative alle cosiddette streghe. Ad esempio, ve n’era una secondo cui bisognava cospargere le panche della chiesa di sale grosso: quelle streghe che, nascondendo la propria vera natura si fossero sedute fingendo di presenziare alla cerimonia religiosa, sarebbero inevitabilmente rimaste attaccate alle panche. Le cinquanta Nereidi, gentili e benefiche assistenti della dea del mare Teti, sono sirene, figlie della Ninfa Doride e di Nereo, un profetico vecchio marino, che ha il potere della metamorfosi. Pare che le cinquanta Nereidi fossero un collegio di cinquanta sacerdotesse della Luna, i cui magici riti assicuravano pesca abbondante. I Forcidi, loro cugini, figli di Ceto e di Forcio, un altro saggio vecchio del mare, sono Ladone, Echidna e le tre Gorgoni che abitano in Libia; le tre Graie; e, secondo taluni, anche le tre Esperidi.

Le cinquanta Nereidi, gentili e benefiche assistenti della dea del mare Teti, sono sirene, figlie della Ninfa Doride e di Nereo, un profetico vecchio marino, che ha il potere della metamorfosi. Pare che le cinquanta Nereidi fossero un collegio di cinquanta sacerdotesse della Luna, i cui magici riti assicuravano pesca abbondante. I Forcidi, loro cugini, figli di Ceto e di Forcio, un altro saggio vecchio del mare, sono Ladone, Echidna e le tre Gorgoni che abitano in Libia; le tre Graie; e, secondo taluni, anche le tre Esperidi. Crisaore era il segno del primo quarto di luna di Demetra, cioè del falcetto d’oro; le compagne della dea lo reggevano in mano quando lo rappresentavano nelle cerimonie. Atena, in questa versione, è la collaboratrice di Zeus, rinata dalla sua testa, e traditrice dell’antica religione. Le tre Arpie, considerate da Omero come personificazione dei venti di tempesta (Odissea XX 66-78), rappresentavano la Alena primitiva, cioè la triplice dea nella sua veste di distruggitrice. Tali erano anche le Graie o le Grigie, come dimostrano i loro nomi Enio («guerresca»), Penfredo («vespa») e Dino («terribile»); la leggenda del loro unico occhio e del loro unico dente deriva dalla interpretazione erronea di qualche dipinto sacro e il cigno nella mitologia europea è l’uccello della morte.

Crisaore era il segno del primo quarto di luna di Demetra, cioè del falcetto d’oro; le compagne della dea lo reggevano in mano quando lo rappresentavano nelle cerimonie. Atena, in questa versione, è la collaboratrice di Zeus, rinata dalla sua testa, e traditrice dell’antica religione. Le tre Arpie, considerate da Omero come personificazione dei venti di tempesta (Odissea XX 66-78), rappresentavano la Alena primitiva, cioè la triplice dea nella sua veste di distruggitrice. Tali erano anche le Graie o le Grigie, come dimostrano i loro nomi Enio («guerresca»), Penfredo («vespa») e Dino («terribile»); la leggenda del loro unico occhio e del loro unico dente deriva dalla interpretazione erronea di qualche dipinto sacro e il cigno nella mitologia europea è l’uccello della morte. I nomi delle Gorgoni, Steno («forte») Euriale («ampio-vagante») e Medusa («astuta»), sono appellativi della dea-Luna. Gli orfici chiamavano «testa di Medusa» la faccia della luna. Le Graie sono bianche di carnagione e simili a cigni, ma con i capelli grigi fin dalla nascita e un solo dente e un solo occhio in comune. Si chiamano Enio, Penfredo e Dino.

I nomi delle Gorgoni, Steno («forte») Euriale («ampio-vagante») e Medusa («astuta»), sono appellativi della dea-Luna. Gli orfici chiamavano «testa di Medusa» la faccia della luna. Le Graie sono bianche di carnagione e simili a cigni, ma con i capelli grigi fin dalla nascita e un solo dente e un solo occhio in comune. Si chiamano Enio, Penfredo e Dino. Echidna era per metà una bellissima donna, per metà un serpente dalla pelle maculata. Viveva un tempo in una grotta profonda tra gli Arimi; mangiava uomini crudi e procreò mostri orrendi a suo marito Tifone; ma Argo dai cento occhi la uccise nel sonno. Echidna generò orrendi figli a Tifone, e cioè Cerbero, il cane infernale a tre teste; l’Idra, serpente acquatico dalle molte teste che viveva a Lerna; la Chimera, capra che sputava fiamme, con la testa di leone e la coda di serpente; e Orione, il cane a due teste di Gerione, che si giacque con la propria madre e generò in lei la Sfinge e il Leone Nemeo.

Echidna era per metà una bellissima donna, per metà un serpente dalla pelle maculata. Viveva un tempo in una grotta profonda tra gli Arimi; mangiava uomini crudi e procreò mostri orrendi a suo marito Tifone; ma Argo dai cento occhi la uccise nel sonno. Echidna generò orrendi figli a Tifone, e cioè Cerbero, il cane infernale a tre teste; l’Idra, serpente acquatico dalle molte teste che viveva a Lerna; la Chimera, capra che sputava fiamme, con la testa di leone e la coda di serpente; e Orione, il cane a due teste di Gerione, che si giacque con la propria madre e generò in lei la Sfinge e il Leone Nemeo.