Al netto della millenaria mitologica voglia maschile di non dipendere dalle donne per nascere, ancora oggi ben rappresentata dalla tecnologia riproduttiva che cancella la relazione tra chi sta diventando madre e chi sta diventando bambino/a e il loro futuro, quanto conta per gli uomini non poter partorire, non avere questo sapere corporeo quando decidono di fare la guerra? Cosa è per gli uomini la vita e la morte, e quanto spazio ha nel loro vivere la nascita e la morte? Me lo sto chiedendo da un po’ e so che non c’è una risposta perché questa relazione è un tabù, per le donne che spaventate dal patriarcato non sanno valorizzare il loro potere e per gli uomini che non vogliono interrogarsi e preferiscono inventare.

Al netto della millenaria mitologica voglia maschile di non dipendere dalle donne per nascere, ancora oggi ben rappresentata dalla tecnologia riproduttiva che cancella la relazione tra chi sta diventando madre e chi sta diventando bambino/a e il loro futuro, quanto conta per gli uomini non poter partorire, non avere questo sapere corporeo quando decidono di fare la guerra? Cosa è per gli uomini la vita e la morte, e quanto spazio ha nel loro vivere la nascita e la morte? Me lo sto chiedendo da un po’ e so che non c’è una risposta perché questa relazione è un tabù, per le donne che spaventate dal patriarcato non sanno valorizzare il loro potere e per gli uomini che non vogliono interrogarsi e preferiscono inventare.

Ho appena letto l’interessante libro di Rosella Prezzo Trame di nascita sull’importanza della nascita, i suoi miti maschili, la morte, gli uomini e le donne e dal 2015 lavoro come artista sulla sapienza del far nascere del corpo femminile, la sua preziosità. Da tempo, penso che la nascita e la morte siano viste, sentite, valutate in modo differente tra uomini e donne. Lo stesso vivere e sentire la vita, persino l’amare credo siano diversi tra maschi e femmine e penso che questa differenza incida nello stare e nel fare mondo anche nei confronti della guerra. I femminicidi sono un macabro esempio dell’invenzione maschile del far morire con qualsiasi arma, anche davanti ai propri figli/e. È la forza fisica a far muovere le armi, e le armi unite alla forza “virile” sono all’origine della guerra. Non si può dire non mi riguarda, io non la faccio la guerra. Chi non la fa si chiede meno di quello che potrebbe e forse dovrebbe. C’è un velato e inconscio sentire maschile non detto: come se la guerra cadesse dall’alto e fosse un atroce invisibile volere divino, e questo non detto accomuna i sessi nell’esercizio del potere e nel desiderio di allontanare da sé qualsiasi responsabilità, convincendo chi vota che lo fanno per la democrazia o per il potere da restaurare nel paese. Non vogliono colpe nelle mortali tragedie che creano, incapaci della relazione con l’altro e della necessità della mediazione costante nell’orizzonte prezioso del limite. Quando aspetti che i nove mesi della gravidanza si concludano con la nascita sai che quello è il limite per far nascere la vita, e vuoi dare la vita, allora medi su tutto fino a immobilizzarti se serve. Io l’ho fatto e non sarò stata l’unica. È un lavoro di tessitura continuo sul limite, quotidiano, ora per ora, di cura e attenzione che gli uomini non sembrano portati a fare; non ne hanno bisogno, non fanno nascere. E lì nella tessitura tra un corpo che cresce e l’altro che lo fa crescere dentro di sé, nasce la relazione con l’altro o l’altra uguale a te. Non è così per gli uomini.

Gli uomini della guerra e gli altri che non si interrogano sembrano non sapere cosa sia la relazione tra umani e umane, addirittura anche tra loro stessi, all’interno del loro stesso sesso visto che usano ancora la guerra per risolvere le insidie che si coltivano l’un l’altro. Avendo rinnegato fin dai miti il nascere da donna, non sono in grado di capire fino in fondo come ci si relaziona con l’altro e l’altra, anche se nati da donna e sembra proprio non vogliano riconoscere questa nascita per allontanare una verità disturbante sul potere reale. Non hanno mai fatto spazio a un altro/a nel loro corpo, non l’hanno mai sentito/a crescere nel grembo, non hanno mai respirato anche per lui o lei, non gli hanno mai parlato senza parole perché non servivano dentro di te, e non l’hanno mai partorito/a. Non hanno mai costruito il tempo dell’umanità col loro corpo mettendo al mondo, o saputo cosa voglia dire far nascere aspettando il tempo che serve, finché un altro/a possa, dentro di te, essere in grado di venire alla luce e poi metterlo/a nel mondo e farlo diventare negli anni una persona adulta. Non un soldato, non un uomo armato. Non gli viene in mente alle future madri.

Queste relazioni particolari non fanno parte del bagaglio di vita maschile, a qualsiasi ideologia si rivolgano, e la guerra lo rende perfettamente visibile. Il corpo maschile non aiuta gli uomini a capire la vita, non può, non è fatto per far nascere ma solo per contribuire al concepimento insieme alla donna, come invece fa il corpo delle donne che nelle sue trasformazioni le aiuta a capire come far vivere, a come privilegiare la vita sulla morte. Una vita che va vissuta tutta intera prima di morire, che accadrà quando sarà ora per il tempo che si è avuto in dote. Senza che qualcuno armato o dietro una scrivania o davanti a un microfono si senta in diritto di dare o far dare in anticipo la morte: per prepotenza, aggressività, onnipotenza, senso di proprietà, arretratezza emotiva. Primitività?

Comunque gli uomini del potere rilanciano sempre, come con le palline da tennis, su tutto, in un atto di “virilità” costante anche se ci sono le armi nucleari. Tutto gli perde di senso quando si attaccano alle ideologie e la vita degli altri non conta più. Conta solo la tua, vissuta da arcaico patriarca aspettando da millenni la morte come non ci fosse mai stata una nascita da vivere prima di morire.

Agli uomini, sul nascere, è richiesto un lavoro intellettuale raffinato dal loro corpo che non li aiuta a sentire il farsi della vita, come fa modificandosi quello delle donne, per provare a capire che vuol dire, visto l’esiguo rapporto fisico che intrattengono con la nascita. Una raffinatezza cerebrale che però non fanno o fanno male o superficialmente; preferiscono dare per scontate troppe cose della vita e non le sanno e non vogliono saperle. Le femministe e anche alcuni uomini più illuminati dicono per invidia del potere sulla vita delle donne. Io non lo so di preciso, ma spero intensamente che non sia una questione biologica e sia davvero solo invidia perché forse così rimane aperta una possibilità di incontro che ci possa salvare dall’uomo armato (e dalle forze armate). Solo un uomo, un capo religioso importante e particolare, differente dagli altri uomini: Papa Francesco, ha ragionato sul nascere da donna il primo gennaio 2020 nella sua omelia Nato da donna dove finalmente cita l’importanza del grembo delle donne, mai vista, tranne in Piero della Francesca, nella rappresentazione artistica ufficiale della Natività, salvando, mettendo in luce il grembo di tutte noi insieme a quello di Maria. Ma gli uomini della guerra non lo ascoltano, men che meno quando implora la pace per vivere. Sapranno gli uomini guardarsi dentro diversamente da come lo fanno oggi, sapranno salvare le loro e le nostre vite mettendosi all’ascolto di chi sa far nascere per imparare il valore del vivere? Cominciamo a dirglielo. Per iniziare a mettere fine alle guerre imparando ad ascoltare e a guardare, ma non il loro ombelico.

CLELIA MORI, libreriadelledonne.it, 29 marzo 2024. Noi l’abbiamo ripreso dal sito della Libreria delle donne di Milano, che ringraziamo! Andate regolarmente sul loro sito: ci sono sempre idee e articoli interessanti!)

Cosa facciamo noi de La Voce delle Muse

Ti piacciono i nostri post? Vuoi sostenerci con un piccolo contributo? Ecco come fare: ci vuole un minuto!

E ora che l’Enciclopedia Treccani sceglie “femminicidio” come parola dell’anno appena finito, ora che il film di Paola Cortellesi è tra i più visti nella storia del cinema italiano, ora che la consapevolezza femminile della propria forza propositiva comincia a essere coscienza condivisa, ora che dopo l’emozione seguita alla morte di Giulia Cecchettin gli uomini hanno cominciato a interrogarsi sulla cultura patriarcale o post-patriarcale che dir si voglia, qual è lo stato delle cose del rapporto tra i sessi? “E ora?” è anche il titolo del primo capitolo del saggio appena uscito – politicamente scorretto, lo definisce l’autrice – della filosofa Annarosa Buttarelli,

E ora che l’Enciclopedia Treccani sceglie “femminicidio” come parola dell’anno appena finito, ora che il film di Paola Cortellesi è tra i più visti nella storia del cinema italiano, ora che la consapevolezza femminile della propria forza propositiva comincia a essere coscienza condivisa, ora che dopo l’emozione seguita alla morte di Giulia Cecchettin gli uomini hanno cominciato a interrogarsi sulla cultura patriarcale o post-patriarcale che dir si voglia, qual è lo stato delle cose del rapporto tra i sessi? “E ora?” è anche il titolo del primo capitolo del saggio appena uscito – politicamente scorretto, lo definisce l’autrice – della filosofa Annarosa Buttarelli,  Quanti docenti di filosofia maschi hanno letto

Quanti docenti di filosofia maschi hanno letto  «È venuto il tempo che anche gli uomini si occupino delle opere delle donne: le leggano, le guardino, le studino, ne scrivano». Sono le parole di Daniela Brogi, docente di Letteratura italiana contemporanea all’Università per stranieri di Siena, stanca di vedere come a studiare le autrici siano quasi sempre le donne. «Come se per molti uomini di cultura fosse un’impresa da cervello balzano occuparsi delle opere delle autrici, facendo quello che noi invece facciamo da sempre con gli autori». Daniela Brogi fa parte di quella generazione femminile che negli ultimi dieci anni è entrata in gran numero nelle università, nell’editoria, nell’informazione e nelle professioni, una generazione ancora giovane da cui ci si aspetta una rivoluzione culturale segnata dalla loro identità di genere. Nel suo saggio

«È venuto il tempo che anche gli uomini si occupino delle opere delle donne: le leggano, le guardino, le studino, ne scrivano». Sono le parole di Daniela Brogi, docente di Letteratura italiana contemporanea all’Università per stranieri di Siena, stanca di vedere come a studiare le autrici siano quasi sempre le donne. «Come se per molti uomini di cultura fosse un’impresa da cervello balzano occuparsi delle opere delle autrici, facendo quello che noi invece facciamo da sempre con gli autori». Daniela Brogi fa parte di quella generazione femminile che negli ultimi dieci anni è entrata in gran numero nelle università, nell’editoria, nell’informazione e nelle professioni, una generazione ancora giovane da cui ci si aspetta una rivoluzione culturale segnata dalla loro identità di genere. Nel suo saggio  Appartiene alla generazione delle quarantenni anche Giorgia Serughetti, docente di Filosofia politica all’Università di Milano-Bicocca, ora in libreria con

Appartiene alla generazione delle quarantenni anche Giorgia Serughetti, docente di Filosofia politica all’Università di Milano-Bicocca, ora in libreria con  Qualche uomo però ci sta provando a misurarsi con il pensiero delle donne. Tra questi, Riccardo Fanciullacci, quarantacinque anni, docente di Filosofia morale all’Università degli studi di Bergamo. «Oggi non è più così raro trovare corsi dedicati a una pensatrice importante come Hannah Arendt o che discutono le posizioni di Judith Butler o di Martha Nussbaum. Giusto l’anno scorso, ho dedicato le mie lezioni a Iris Murdoch e Simone Weil. Resta però da capire quanto ci si lasci trasformare dal loro pensiero e non ci si limiti a includere nuove figure in uno schema che è sempre lo stesso. Per questo mi torna spesso in mente quando Luisa Muraro ha chiesto se gli accademici siano disposti a imparare da una donna che non sia morta e che dunque non voglia farsi trattare come un monumento. Per imparare da qualcuno bisogna saper dare autorità alla sua parola, ma in questo caso bisogna essere diventati capaci di dare autorità a una donna, e questo vuol dire aver fatto un passo oltre le abitudini e gli schemi patriarcali. Si tratta di una nuova etica, nel senso di un nuovo modo di abitare le relazioni tra i sessi. Ho avuto la fortuna di incontrare il pensiero della differenza sessuale non solo attraverso i libri ma frequentando i luoghi in cui viene elaborato, come il Seminario organizzato ogni autunno all’Università di Verona dalla comunità di Diotima e la Libreria delle donne di Milano. Grazie alle relazioni nate in questi luoghi, ho imparato a non slegare il movimento del pensiero dal riferimento a ciò che ci capita e arriva a toccarci nella vita. E questo lo porto anche nei miei corsi». Fanciullacci ha curato con Stefania Ferrando il libro di Lia Cigarini

Qualche uomo però ci sta provando a misurarsi con il pensiero delle donne. Tra questi, Riccardo Fanciullacci, quarantacinque anni, docente di Filosofia morale all’Università degli studi di Bergamo. «Oggi non è più così raro trovare corsi dedicati a una pensatrice importante come Hannah Arendt o che discutono le posizioni di Judith Butler o di Martha Nussbaum. Giusto l’anno scorso, ho dedicato le mie lezioni a Iris Murdoch e Simone Weil. Resta però da capire quanto ci si lasci trasformare dal loro pensiero e non ci si limiti a includere nuove figure in uno schema che è sempre lo stesso. Per questo mi torna spesso in mente quando Luisa Muraro ha chiesto se gli accademici siano disposti a imparare da una donna che non sia morta e che dunque non voglia farsi trattare come un monumento. Per imparare da qualcuno bisogna saper dare autorità alla sua parola, ma in questo caso bisogna essere diventati capaci di dare autorità a una donna, e questo vuol dire aver fatto un passo oltre le abitudini e gli schemi patriarcali. Si tratta di una nuova etica, nel senso di un nuovo modo di abitare le relazioni tra i sessi. Ho avuto la fortuna di incontrare il pensiero della differenza sessuale non solo attraverso i libri ma frequentando i luoghi in cui viene elaborato, come il Seminario organizzato ogni autunno all’Università di Verona dalla comunità di Diotima e la Libreria delle donne di Milano. Grazie alle relazioni nate in questi luoghi, ho imparato a non slegare il movimento del pensiero dal riferimento a ciò che ci capita e arriva a toccarci nella vita. E questo lo porto anche nei miei corsi». Fanciullacci ha curato con Stefania Ferrando il libro di Lia Cigarini  Diceva Thomas Hobbes che «gli Stati sono istituiti dai padri e non dalle madri di famiglia». Pur ammettendo – unico fra i pensatori moderni – una naturale uguaglianza fra i sessi in termini di forza e intelligenza, il filosofo inglese constatava, con il suo solito realismo, che a comandare sono sempre stati gli uomini. Inutile girarci intorno, il potere ha sempre avuto e sempre avrà una connotazione essenzialmente maschile, ci ricorda Hobbes. Sarebbe perciò irrealistico pensare che il sapere che l’Occidente ha prodotto sul potere non sia maschilista o patriarcale, come si dice in un gergo ormai desueto. Si tratta di rapporti di forza, direbbe Foucault sulla scorta di Nietzsche. I maschi hanno sempre comandato, ergo i maschi hanno pure dettato le regole di trasmissione di un sapere che sistematizza i termini di quel comandare.

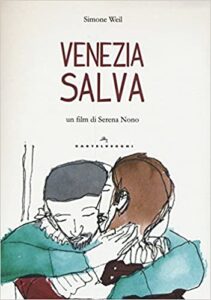

Diceva Thomas Hobbes che «gli Stati sono istituiti dai padri e non dalle madri di famiglia». Pur ammettendo – unico fra i pensatori moderni – una naturale uguaglianza fra i sessi in termini di forza e intelligenza, il filosofo inglese constatava, con il suo solito realismo, che a comandare sono sempre stati gli uomini. Inutile girarci intorno, il potere ha sempre avuto e sempre avrà una connotazione essenzialmente maschile, ci ricorda Hobbes. Sarebbe perciò irrealistico pensare che il sapere che l’Occidente ha prodotto sul potere non sia maschilista o patriarcale, come si dice in un gergo ormai desueto. Si tratta di rapporti di forza, direbbe Foucault sulla scorta di Nietzsche. I maschi hanno sempre comandato, ergo i maschi hanno pure dettato le regole di trasmissione di un sapere che sistematizza i termini di quel comandare. C’è una storia di un tempo passato che ci parla nel presente della guerra che da un anno infiamma l’Europa e di cui non si vede la fine. La racconta Simone Weil, una delle più grandi pensatrici del Novecento, nella sua tragedia Venezia salva, rimasta incompiuta, che lei scrisse nel 1940 a Vichy dove si era rifugiata con i genitori dopo l’entrata dei tedeschi a Parigi.

C’è una storia di un tempo passato che ci parla nel presente della guerra che da un anno infiamma l’Europa e di cui non si vede la fine. La racconta Simone Weil, una delle più grandi pensatrici del Novecento, nella sua tragedia Venezia salva, rimasta incompiuta, che lei scrisse nel 1940 a Vichy dove si era rifugiata con i genitori dopo l’entrata dei tedeschi a Parigi. Saint-Réal, che aveva scritto la storia nel 1672, aveva interpretato il gesto di Jaffier come l’azione di un traditore, un vigliacco, un debole, da disprezzare secondo l’immaginario maschile che nella guerra accompagna l’eroe, il guerriero da onorare. «Valori» quali «nazione», «libertà», «democrazia”, «sicurezza nazionale», «difesa dei territori» utilizzati dagli uomini per giustificare le loro guerre «hanno come contenuto solo milioni di cadaveri, orfani, mutilati, disperazione e lacrime». Non ci sono guerre giuste, la guerra è sempre un crimine, è imperio della forza che distrugge, disumanizza, massacra, sradica chi scappa e uccide chi resta, è odio, foriero di nuovi conflitti e nuove guerre. Chi si rifiuta di combattere come gli obiettori di coscienza in Russia e in Ucraina, o le madri che impediscono ai figli di partire o di tornare al fronte, chi fugge o si nasconde per sottarsi alla proscrizione obbligatoria, non è che un vigliacco, un traditore.

Saint-Réal, che aveva scritto la storia nel 1672, aveva interpretato il gesto di Jaffier come l’azione di un traditore, un vigliacco, un debole, da disprezzare secondo l’immaginario maschile che nella guerra accompagna l’eroe, il guerriero da onorare. «Valori» quali «nazione», «libertà», «democrazia”, «sicurezza nazionale», «difesa dei territori» utilizzati dagli uomini per giustificare le loro guerre «hanno come contenuto solo milioni di cadaveri, orfani, mutilati, disperazione e lacrime». Non ci sono guerre giuste, la guerra è sempre un crimine, è imperio della forza che distrugge, disumanizza, massacra, sradica chi scappa e uccide chi resta, è odio, foriero di nuovi conflitti e nuove guerre. Chi si rifiuta di combattere come gli obiettori di coscienza in Russia e in Ucraina, o le madri che impediscono ai figli di partire o di tornare al fronte, chi fugge o si nasconde per sottarsi alla proscrizione obbligatoria, non è che un vigliacco, un traditore. È questo immaginario maschile che Jaffier abbandona divenendo per Simone «l’eroe perfetto», disprezzato, di cui il nostro tempo ha bisogno per cacciare la guerra dalla storia prima che una guerra nucleare, complici le donne di potere, cacci l’umanità dalla faccia della terra. Jaffier non si è mosso per tradire i suoi compagni, ma per pietà verso «la splendida città» che, ignara di quello che l’aspetta, le appare in tutta la sua «fragilità». Salvare una città, un paese, un popolo dalla catastrofe non è segno di resa o di debolezza ma di forza e di amore. La guerra in Ucraina non si è voluta evitare, anzi la si è preparata, non si è voluta fermare anzi è divenuta una guerra tra potenze nucleari. Scelta la strada della «resistenza», dell’invio di armi e delle sanzioni, a distanza di un anno non restano che città rase al suolo, milioni di profughi sradicati, centinaia di migliaia di morti di civili e di giovani costretti a combattere contro la loro volontà, legami familiari e parentali distrutti, un bene prezioso perduto per sempre. Non restano che macerie materiali e spirituali e un mondo che si arma per altre guerre e altri massacri. Nessuna pace è «vergognosa», nessuna condizione è inaccettabile per salvare una città, un paese, l’umanità. Ce lo insegna Simone Weil e la sua Venezia Salva.

È questo immaginario maschile che Jaffier abbandona divenendo per Simone «l’eroe perfetto», disprezzato, di cui il nostro tempo ha bisogno per cacciare la guerra dalla storia prima che una guerra nucleare, complici le donne di potere, cacci l’umanità dalla faccia della terra. Jaffier non si è mosso per tradire i suoi compagni, ma per pietà verso «la splendida città» che, ignara di quello che l’aspetta, le appare in tutta la sua «fragilità». Salvare una città, un paese, un popolo dalla catastrofe non è segno di resa o di debolezza ma di forza e di amore. La guerra in Ucraina non si è voluta evitare, anzi la si è preparata, non si è voluta fermare anzi è divenuta una guerra tra potenze nucleari. Scelta la strada della «resistenza», dell’invio di armi e delle sanzioni, a distanza di un anno non restano che città rase al suolo, milioni di profughi sradicati, centinaia di migliaia di morti di civili e di giovani costretti a combattere contro la loro volontà, legami familiari e parentali distrutti, un bene prezioso perduto per sempre. Non restano che macerie materiali e spirituali e un mondo che si arma per altre guerre e altri massacri. Nessuna pace è «vergognosa», nessuna condizione è inaccettabile per salvare una città, un paese, l’umanità. Ce lo insegna Simone Weil e la sua Venezia Salva.